Un novedoso concepto en reaprovechamiento de energía se está desarrollando en Barcelona.

Categoría: ecología

La Ley de Glaciares llega a la Corte Suprema

Una ONG presentó una “acción de amparo ambiental” por la demora del Gobierno en sancionar una norma que proteja los hielos continentales.

Foto Vía Flikr

Foto Vía Flikr

La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una “acción de amparo ambiental” contra la demora del Poder Ejecutivo en “sancionar y promulgar” la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.

Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por “la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial”.

La acción de amparo advierte que se trata de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.

La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de “no innovar” que ordene al Estado “que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance”.

El escrito apunta esencialmente a prohibir “la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica”.

Así, se limitaría sustancialmente la “exploración y explotación minera o petrolífera” y la “instalación o desarrollo de obras o actividades industriales”, sostiene la presentación.

Fuente Original: Crítica Digital

Reflexiones sobre el dengue

Comparto con uds el artículo de Javier Souza Casadinho, Docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Esta nota fue originalmente publicada en el Newsletter “Ambiente y Medio” de Sergio Federovisky

En mayor o menor medida los medios de comunicación se han hecho eco de la epidemia (1) de dengue que asola a nuestro país. Ahora bien más allá de enumerar los casos por provincia y las consecuencias sobre la salud , las prácticas de eliminar focos de agua domiciliarios y sobre el avance de las fumigaciones poco se ahonda sobre las causas de este fenómeno y lo que es más importante sobre las consecuencias que las fumigaciones masivas pueden tener sobre la salud de las comunidades afectadas por el dengue y por las dichas pulverizaciones , la mayoría de las veces realizadas de manera desaprensiva, eso es sin tener en cuenta el entorno de donde se realizan.

1- ¿Cuáles pueden ser las causas de la expansión de la enfermedad?

Las causas son múltiples pero se relacionan entre sí.

Como se sabe el progreso de la enfermedad tiene que ver con la expansión de las zonas de distribución y las posibilidades de supervivencia del mosquito Aedes aegypty, ambas se hallan relacionadas con el modelo agrícola vigente y el cambio climático, estas a su vez vinculadas entre sí.

Si bien es posible hablar de la multicausalidad de las enfermedades es indudable que el modelo productivo basado en el monocultivo de soja transgénica, la utilización de herbicidas, fungicidas e insecticidas posee su impacto en la tasa reproducción y supervivencia del vector.En primer lugar la deforestación y quema de bosques y montes, para dedicar las tierras al cultivo de soja, ha determinado la migración de los mosquitos hacia otras zonas donde han encontrado condiciones óptimas para su supervivencia.

En este caso también posee una notable influencia el cambio climático en especial la elevación de las temperaturas y el cambio en las condiciones de humedad. Los huevos embrionarios pueden resistir temperaturas extremas manteniéndose viables entre 7 meses a un año (Almirón, W, 2006) (2). Dado que en sí mismos los monocultivos son insustentables requieren la utilización creciente de insecticidas y herbicidas con los cual no solo impactan en la supervivencia de los insectos sino en la de sus enemigos naturales.

2- ¿Cómo se relaciona la utilización de plaguicidas con las condiciones de supervivencia del insecto?

Por un lado la utilización de plaguicidas en especial los insecticidas 2, 4 D y Glifosato y de insecticidas como el Endosulfan impactan en el desarrollo de los enemigos naturales de los mosquitos, en este caso sapos y peces que devoran tanto a larvas como a insectos adultos.

Estos plaguicidas pueden impactar directamente como así también provocar alteraciones en su desarrollo embrionario (3) y en el sistema nervioso, alterando sus posibilidades de supervivencia. Incluso existen investigaciones sobre alteraciones en el sistema inmunológico de estos animales relacionada con el incremento en la concentración de plaguicidas en el agua de ríos, estanques y lagunas. En este caso esa alteración inmunológica los vuelve más vulnerables frente a bacteria y parásitos.

Un estudio realizado sobre cursos de agua en la provincia de Buenos Aires (Agostini, 2005) (4) se ha comprobado el impacto de las mezclas de plaguicidas sobre la supervivencia de anfibios. Especialmente son importantes los efectos sobre las etapas iníciales de la vida de estos organismos, estado larval. El impacto no letal puede tener consecuencias sobre las condiciones de crecimiento y desarrollo de estos organismos.

Por otra parte el incremento en la frecuencia de aplicación como así también en las dosis de estos productos determina la aparición de resistencias genéticas. De esta manera cuantos más químicos se utilizan más resistencias adquieren los insectos. Resistencia que se transmite a las generaciones futuras del insecto. Dicha resistencia puede revestir una doble modalidad: a- la capacidad del insecto de detoxificar – romper, desdoblar- la molécula del plaguicida transformándolo en una sustancia menos peligrosa y b- la posibilidad de generar un exoesqueleto – protección externa de los insectos – más duro con lo cual es más difícil que el plaguicida penetre en el cuerpo. En ambos casos, y siguiendo la concepción darwiniana, de que los más aptos sobreviven, en unas pocas generaciones todos los mosquitos desarrollan resistencia.

En esta situación las dosis normales del plaguicida se tornan ineficaces. Por lo generar el incremento en las dosis, el recambio por productos más tóxicos e incluso el aumento en la frecuencia de aplicación; solo refuerzan el problema.

3- ¿La ampliación de la zona de distribución del mosquito se relaciona con el cambio climático?

Se puede afirmar que sí. El cambio climático que se manifiesta a partir de una elevación de la temperatura y de las condiciones de humedad han propiciado tanto la ampliación de la zona de distribución como el incremento del número de generaciones anuales del mosquito y por ende mejores condiciones para la expansión de la enfermedad.

Ahora bien el cambio climático no ha ocurrido naturalmente o por azar, por el contrario se relaciona tanto con el incremento en las actividades industriales, los transportes, la quema de bosques que generan dióxido de carbono como con el descenso en la superficie cubierta por árboles, que absorben ese compuesto. De nuevo hallamos una relación entre el modelo de producción agrícola y la expansión de la enfermedad.

4- ¿Es efectiva la utilización de plaguicidas para disminuir las poblaciones de los mosquitos?

La experiencia demuestra que utilizados aisladamente no resuelven el problema. En primer lugar se debe tener en cuenta que las enfermedades transmitidas por vectores se hallan influidas por múltiples elementos y que centrar las estrategias de control en el ataque químico del vector resulta un enfoque restrictivo e ineficaz. Por lo contario se requiere tomar el problema de manera holística y sistémica incorporando elementos de orden social, geográfico, ambiental y cultural en las estrategias de manejo (Souza Casadinho, J. 2007) (5).

Los plaguicidas solo pueden acabar con las larvas o los adultos que son alcanzados en las aplicaciones, pero como ya fue mencionado los insectos pueden adquirir resistencias. Además los mosquitos, aunque no se dispersan a grandes distancias, pueden alcanzar los 800 metros en sus vuelos (Almirón, W, 2006) (6). En este caso los adultos que no alcanzados por los plaguicidas, pueden distribuirse en el ambiente.

5- ¿Los plaguicidas utilizados poseen impacto en la salud de las personas?

Si. Aunque se los presente como de “bajo impacto”, “inocuos” “amigables con las personas“, los tóxicos utilizados pueden presentar impactos en la salud de la población alcanzada directamente o por vía indirecta a partir de la contaminación del agua, alimentos, ropa, etc.

En este caso se debe destacar que los plaguicidas son clasificados según su toxicidad específica – potencialidad de causar daño – en cinco categorías, desde los extremadamente peligrosos hasta los productos que “prácticamente no ofrecen peligro”. Muy pocas veces en su categorización se tienen en cuenta las condiciones sociales y ambientales de aplicación, las cuales pueden tornar muy peligroso a un producto clase IV (que normalmente no ofrece peligro) (Souza Casadinho, j. 2005) (7).

Se debe resaltar que en ocasiones las fumigaciones se realizan sin notificar a las comunidades afectadas con lo cual las mismas se hallan expuestas a las partículas del tóxico (8). Además de contaminarse las fuentes de agua, estanques, aljibes, etc. Los daños en la salud de los tóxicos utilizados en las campañas contra el dengue, en general plaguicidas que poseen clasificación química piretroide, pueden manifestarse rápidamente, síntomas agudos o por lo contario manifestarse mucho tiempo después de ocurrido el contacto , síntomas crónicos.

Ente los síntomas agudos se hallan; el hormigueo en los parpados y en los labios, irritación en los ojos y en las mucosas, estornudos, vómitos, escalofrió. Entre los síntomas crónicos se hallan, ampollas en la piel, inflamación en los pulmones, disrupción hormonal (9, 10 y 11).

6- ¿Existe una aplicación correcta o segura?

No. Aunque como en la aplicación de cualquier tecnología, se puede reducir el riesgo durante la aplicación, son tantas las variables que se deben tener en cuenta que el uso seguro es muy poco probable de llevar a la práctica.

En los plaguicidas se da el caso de investigaciones sobre efectividad, seguridad de uso y aprobación en situaciones ideales – el laboratorio – para luego ser aplicados en situaciones reales , en las cuales las condiciones económicas – la presión del mercado- , las condiciones climáticas, el acceso a la información suelen influir en las verdaderas condiciones de uso.

Los plaguicidas se aplican sin un conocimiento adecuado de su peligrosidad, de apuro, con personas realizando tareas en las inmediaciones. La venta de productos fraccionados, la escasa información existente en los marbetes, la inexistencia de equipos de protección, la inexistencia de capacitación efectiva de quienes los aplican, resultan a las claras la mejor evidencia de que las condiciones de uso recomendadas no son llevadas a la práctica.

7- ¿Es conveniente fumigar el interior de los domicilios?

Es una técnica de control muy peligrosa dado que los plaguicidas pueden alcanzar la fuentes de agua, la ropa, los alimentos, las alacenas, las mesas, las sillas, etc., con lo cual pueden indirectamente alcanzar a las personas que las habitan.

En este caso las partículas del plaguicida pueden quedar adheridas por un lapso de tiempo a diversos enseres domésticos causando problemas de salud a quienes ingieran, toquen o utilicen los elementos contaminados. Además, como por lo general se utilizan dosis de aplicación más altas que las recomendadas, la peligrosidad en su utilización se incrementa (Souza Casadinho, Javier, 2005) (12).

8- ¿Cuál puede ser la estrategia para prevenir el dengue?

Resulta obvio que las condiciones de vivienda, infraestructura sanitaria y saneamiento ambiental constituyen factores de importancia en las condiciones de vida y reproducción de los insectos y por ende deben ser tenidos en cuenta en las estrategias de manejo. Respecto a los factores sociales hay que tener en cuenta las características de la población, sus hábitos, costumbres y niveles de organización. Se debe tener en cuenta que cualquier medida puede resultar ineficaz si no se logra una reducción sustancial en las condiciones de pobreza junto a una evaluación continua y permanente tanto del proceso puesto en marcha como en el monitoreo de la enfermedad.

Entre otras pueden encararse las siguientes medidas;

- Realización de monitoreos epidemiológicos con participación de la comunidad.

- Estratificación epidemiológica y clasificación en zonas de riesgo a las comunidades afectadas

- Drenar ríos y fuentes de acumulación de agua – Entubamiento de fuentes de toma de agua y desagües.

- Mejoramiento en las condiciones de vivienda, en especial el aprovisionamiento de agua y la colocación de mosquiteros.

- Tapar pozos en calles y rutas

- Controlar y mejorar los sistemas de riego

- Incluir hongos y bacterias en la lucha biológica. Por ejemplo la utilización de bacterias como Bacillus thuringiensis para el control de las larvas de los mosquitos.

- Utilización de mosquiteros solos o impregnados con bajas dosis de plaguicidas.

- Evitar la utilización masiva de plaguicidas

Notas:

1. Cuando una enfermedad o evento relacionado con la salud, supera o excede la frecuencia usual en una población específica, en un lugar y en un período de tiempo determinado, se habla de epidemia o brote. Zulma Ortiz, y otros. – Modulo Nº 6 de epidemiología básica y vigilancia en salud. 2005. Ministerio de salud de la Nación. Bs As, Argentina

2. Almiron, Walter y Rossi, Gustavo. 2005. Artrópodos de interés médico en Argentina. 2005. Capítulo 11 Mosquitos. Fundación Mundo Sano. Bs. As. Argentina.

3. Ronco A. y otros. 2008. Integrated approach for the assessment of biotech soybean pesticide impact on low order stream ecosystems of the Pampasic region. En ecosystem Ecology Research Trends. Pp 209.239 Nova Science Publisherc. Inc.

4. Agostini y otros. (2005) Efecto de la aplicación de pesticidas sobre larvas de anuros utilizando experimentos de campo. III Congreso de Limnología. Cal III. Chascomús. Sociedad Argentina de Limnología.

5. Souza Casadinho, Javier. 2007. Los contaminantes orgánicos persistentes. Los plaguicidas clorados y sus alternativas. CETAAR- Secretaria de ambiente y desarrollo sustentable. Buenos Aires. Argentina.

6. Almirón, Walter y Rossi, Gustavo. 2005. Artrópodos de interés médico en Argentina. 2005. Capítulo 11 Mosquitos.

7. Fundación mundo sano. Bs. As. Argentina.

8. Souza Casadinho, Javier. 2005. Los plaguicidas y los niños. CETAAR ediciones. Marcos paz. Argentina Tal como ocurrió en Quimilí, Santiago del Estero, el día 1 de abril de 2009.

9. RAPAL. Revista Enlace nº 44- abril de 1999. Lima. Perú.

10. Mujeres campesinas e indígenas. Por un trabajo decente y un mundo libre de plaguicidas.2006. RAPAL. Santiago de Chile.

11. Plaguicidas alteradores Endocrinos. Revista Enlace Nº 73. Santiago de Chile. Chile.

12. Souza Casadinho, Javier. 2005. Los plaguicidas y los niños. CETAAR ediciones. Marcos Paz. Argentina

Usá sólo lo que necesites (Foto)

No a los Terraplenes – Hoy a las 23 hs en Telefé

Los amigos de No a los Terraplenes se juntan a las 22hs en “Marote” (Av. Marques y Segundo Fernandez, San Isidro) a ver el programa juntos. Si querés podés sumarte.

Si no podés ir, podés enterarte como ayudar en mirando C.Q.C. esta noche o entrando en su web.

La coalición no a los terraplenes es un grupo de organizaciones ambientalistas formada con el objeto de que el Gobierno de la Provincia de Corrientes haga cumplir una sentencia firme del Tribunal superior de Justicia que dictaminó la demolición de un terraplén ilegal construido dentro de los limites de la reserva provincial de los Esteros del Iberá.

En el año 2005 la empresa Forestal Andina (hoy Estancias San Eugenio S.A.) cuyas caras visibles son Juan Macchiavello y Eduardo Macchiavello (actual gerente general de Laboratorios Roemmers), adquirieron 19.000 hectáreas en la localidad correntina de Concepción dentro de las cual se encuentra el Paraje Yahaveré.

Inmediatamente sin ningún tipo estudio de impacto ambiental ni la aprobación del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), comenzaron la construcción del terraplén construido con el único objetivo de proteger su ganado de las inundaciones.

Los empresarios nunca tuvieron en cuenta que estaban construyendo una barrera artificial al escurrimiento natural de las aguas en uno de los humedales mas importantes del mundo protegido por las Naciones Unidas en el convenio internacional celebrado en la ciudad Iraní de Ramsar.

La amenaza social y para el medio ambiente que este terraplén implica podría provocar la inundación de los hogares de las 14 familias del paraje y destruir el hábitat natural de especies nativas como el ciervo de los pantanos, el yacare, el carpincho y el mono aullador entre otros.

Exigimos a la intendenta de Concepción, Mirita Fernandez, y al ministro de producción de la provincia, Alfredo Aun, que hagan cumplir la sentencia del Tribunal superior de Justicia de la provincia de Corrientes y obliguen a la empresa Estancias San Eugenio S.A. a demoler el terraplén ilegal.

Macri: Gracias por la Basura (Video)

Clarín vuelve a hacer prensa para Botnia

Artículo publicado en el Newsletter “Ambiente y Medio” de Sergio Federovisky

La pelea entre la asamblea de Gualeguaychú y el diario Clarín, que nació cuando el gran matutino argentino percibió que su actitud desarrollista de cabotaje no soportaría la afrenta de combatir a una empresa potencialmente anunciante, tuvo un nuevo capítulo a partir de una nota en la que se dejaba en claro que, como la Argentina no controla lo que ocurre en términos ambientales sobre el río Uruguay, Botnia era apenas una anécdota o un mal menor.

Los asambleístas entendieron esa nota como una nueva provocación, que se suma a las que recurrentemente hace el diario de Ernestina con sus consideraciones de “sentido común” en reclamo de la circulación libre en el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. El mismo sentido común que los llevó, siempre en su línea periodística medida y sensata, a enaltecer el corte de la ruta como el mayor ejemplo de participación y resistencia a la barbarie ambiental para luego denostarlo por pedirle “pasaporte” a quienes pretendan cruzar.

Haciendo uso de gran espíritu democrático y su incondicional apego a la trasparencia, Clarín inició una investigación para conocer –ingenuamente- todo lo que el Estado argentino hacía y sabía sobre la condición del ecosistema del río Uruguay. Pero hete aquí que sorpresivamente, en vez de recibir un caudal de informes y estudios, sólo obtuvo desazón.

Escribe Claudio Savoia, célebre por haber conducido la investigación contra Romina Picolotti que el diario canjeó luego por un acuerdo con Alberto Fernández:

“Planteada hace más de dos años, esta investigación tenía el objetivo de comprobar el verdadero interés oficial por la salud ambiental del río y su cuenca, recorriéndolo por completo para tomar muestras de agua y analizar su calidad: así podría verse cuán limpias y cuidadas estaban, qué otras amenazas contaminantes padecían y cuáles eran las acciones del gobierno para conjurarlas.

Pero una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a este diario a cambio de mantener su nombre en reserva, desalentó la idea: “por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación.

Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río”.

Clarín quiso chequear este intrigante diagnóstico. Con colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles, y a través de pedidos de acceso a la información pública, consultó a media docena de organismos para saber si existía un relevamiento integral de empresas y explotaciones agroganaderas que pudieran contaminar el río, si existen políticas para revertir la contaminación actual y prevenir la futura, y si hay un diagnóstico y un plan para gestionar el río Uruguay en todo el tramo argentino.

Las respuestas fueron casi calcadas. Ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios “para determinar si hay contaminación en el río Uruguay” por “no ser de su competencia”, ni tampoco “se han formulado políticas” al respecto, “ni existe plan ni diagnóstico” sobre la salud ambiental del río.

La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 “debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de aguas fluviales”, primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia de Clarín admitió que hace “los correspondientes relevamientos”, pero “por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión”. Qué lástima. Aunque suene increíble, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos dice que “no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay”, ni sobre las explotaciones agropecuarias locales.

Varios de estos organismos oficiales descargaron su responsabilidad en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el ente binacional señalado por todos como dueño de algunos de los datos que se buscaban.

Pero el secretario técnico de esa comisión se excusó de dar información “atento a las instrucciones recibidas por ambos gobiernos”, y sugirió canalizar el pedido a través de la Cancillería. Pasaron los meses, y la nueva solicitud de Clarín volvió a llegar hasta la CARU. Esta vez la respondió el presidente de la delegación argentina, el embajador Hernán Orduna. ¿Para brindar información? No, para negarla.

“Se trata de temas de carácter reservado”, dice el embajador, amparándose en la resolución 817/2006 del canciller Taiana. ¿Un detalle? Esa Comisión binacional sólo entiende en el tramo del río que comparten Argentina y Uruguay, unos 508 kilómetros, y ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación.

El señor periodista de Clarín se sorprende auténticamente porque en el río Uruguay se constata lo que ocurre en todo el país: la ausencia del Estado.

El problema es que en esta ocasión esa constatación sirve para que sutilmente, y así lo entendió la gente de Gualeguaychú, Botnia aparezca como un hecho sin gravedad o, al menos, como algo que carece de trascendencia en medio de semejante marasmo.

Entre las cosas que llegan a sorprender a este periodista que parece llegado de Noruega es que en el río Uruguay ocurra lo mismo que desde hace cien años en el Riachuelo, es decir, que se lo tome como caño de desagüe: “Además de contaminar, la suciedad cloacal ofrece una paradoja: es causada por los mismos vecinos que la padecen, y que muchas veces reclaman en las asambleas otras acciones ambientales”.

El problema es que lo que subyace es por qué se protesta contra una planta en regla y de origen finlandés, como la de Botnia, y no contra la caca propia.

La Asamblea de Gualeguaychú interpretó que ése es efectivamente el propósito que buscaba esa nota completamente extemporánea. La respuesta fue, precisamente, en esa dirección:

Ante la publicación en el matutino CLARÍN de artículos referidos al Río Uruguay, la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú expresa:

1. Que dichas notas manifiestan una parcialidad y la deliberada omisión de la fuente de mayor contaminación que afecta al Río Uruguay que es la planta ilegal de la empresa finlandesa Botnia, ubicada en cercanías de la ciudad de Fray Bentos, ROU.

2. Que no llama la atención esa actitud de dicho medio periodístico, que reiteradamente incurre en errores, tergiversaciones y falsedades en la cobertura de noticias vinculadas al impacto contaminante que Botnia provoca, indudablemente, en el ecosistema del Río Uruguay. En referencia a la contaminación en el Río Uruguay, ver:

http://www.noalaspapeleras.com.ar/Botnia%20FB_Quimicos%20Vertidos.pdf

http://www.noalaspapeleras.com.ar/informe_ecometrix.asp

3. Que sin perjuicio de este comunicado la Asamblea cursará una nota al Sr. Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, reclamando la publicación de una solicitada en Clarín para que se resguarde la verdad y de una vez por todas se responda a quiénes impulsan campañas contrarias a la legítima lucha del pueblo de Gualeguaychú y las comunidades del Río Uruguay.

4. Que en dicha nota también se incluirá mención a la molestia generada por la negativa del Plenario de la COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY a reunirse con esta Asamblea pese a que se efectuara el pedido formal hace 5 meses, siendo que hay importantísimos temas en agenda para tratar con ese organismo bilateral. Se deja en claro que la Delegación Argentina en la CARU ha acompañado la solicitud de la Asamblea.

¿Por qué se inundó Tartagal? (Video)

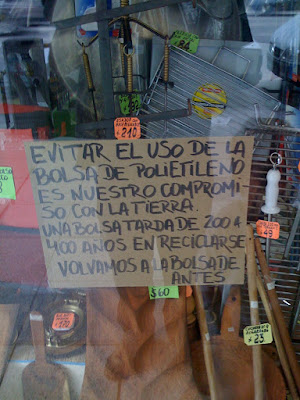

No uso Bolsas Plásticas en Mar del Plata (Foto)

Tomada en un negocio de la Av. Colón, Mar del Plata

Tomada en un negocio de la Av. Colón, Mar del Plata

Para saber más de la campaña “No uso Bolsas Plásticas” entrá acá.

El cambio climático ya está entre nosotros

Artículo publicado en “Ambiente y Medio”, newsletter de Sergio Federovisky

El cambio climático es “inequívoco” y lo demuestran las observaciones científicas de aumento de la temperatura del aire y del océano, de la fusión generalizada de nieves y hielos y del incremento del promedio mundial del nivel del mar, de acuerdo al informe de síntesis del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, cuyos científicos ganaron el premio Nobel de la Paz en 2007.

Además, el calentamiento está provocado por el hombre, y sobre todo por el modelo de desarrollo del último siglo, muy dependiente de combustibles fósiles. Los datos científicos lo demuestran: las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial, un 70% entre 1970 y 2004, según el IPCC.

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2005 excedían ya los valores de los últimos 650.000 años. Los escépticos que organizan el simposio de marzo aseguran que “nuevas evidencias muestran que el dióxido de carbono no es un gas de efecto invernadero muy poderoso”, pero los expertos del IPCC han probado que el CO2 es el gas de efecto invernadero de origen antropogénico más importante, y sus emisiones aumentaron un 80% entre 1970 y 2004.

Son evidentes los numerosos efectos del cambio climático en todos los continentes. Once de los doce años de 1995 a 2006 han sido los más cálidos de los registros de temperaturas observadas, desde 1850, y este aumento “está distribuido por todo el planeta y es mayor en latitudes septentrionales altas”, afirman los más de 2.400 expertos del IPCC. Las temperaturas del hemisferio norte durante la segunda mitad del siglo XX fueron las más altas de los últimos 1.300 años.

Las cifras hablan por sí solas: el nivel del mar ha aumentado 3,1 milímetros anuales entre 1993 y 2003, los hielos marinos árticos han disminuido en un 2,7% por decenio y los glaciares de montaña y la cubierta de nieve ha descendido en un 7% en el hemisferio norte desde 1900. Las corrientes atmosféricas cambian y la temporada de ciclones tropicales y huracanes en el hemisferio norte ha aumentado desde 1970, según los datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En España las borrascas no han entrado este invierno por el Atlántico, sino que llegan a través de frentes procedentes del centro de Europa y de Siberia, otra anormalidad relacionada con el cambio climático.

Algunas pruebas sobre el cambio climático

- Agua

Los sistemas naturales de nieve, hielo y terreno congelado, incluido el permafrost, ya muestran alteraciones, como por ejemplo un aumento del número y la extensión de lagos glaciares y más avalanchas de rocas en regiones montañosas por la pérdida de glaciares. Las más de 29.000 series de datos obtenidos de 75 estudios recogidos por los científicos de la ONU muestran que ha aumentado la escorrentía de los ríos, se han adelantado las fechas de caudal máximo primaveral en numerosos ríos alimentados por glaciares y por nieve y se han calentado ríos y lagos de muchas regiones.

La tendencia es que cada vez haya una menor disponibilidad del agua y aumenten las sequías en latitudes medias, y que haya más personas expuestas a un mayor estrés hídrico. Como ha publicado esta semana ‘Nature’, la Antártida también ha registrado un aumento de temperaturas. Además, los cambios en los sistemas árticos y antárticos provoca la llegada de nuevos depredadores.

- Ecosistemas

Entre los efectos ya palpables del cambio climático en las especies, los científicos del IPCC destacan el adelanto de los procesos primaverales, como el brote temprano de hojas; la alteración en las migraciones de aves o la puesta de huevos; y el desplazamiento de especies vegetales y animales hacia niveles altos del ámbito geográfico.

En los océanos los impactos del calentamiento antropogénico también se perciben, como por ejemplo en el desplazamiento y variación de la abundancia de algas, plancton y peces en latitudes altas; y adelantamiento en las migraciones de peces.

Los arrecifes de coral son otro de los ecosistemas afectados por el calentamiento, y su situación se agrava con la sobreexplotación pesquera y la contaminación. El IPCC apunta a que el 30% de las especies aumentará su riesgo de extinción si la temperatura se incrementa un grado centígrado, que la mayoría de los corales se decolorarán y morirán y que el riesgo de incendios incontrolados asciende.

- Alimentación

Al igual que los ecosistemas naturales, los cultivos también experimentan alteraciones por el calentamiento. Así, las plantaciones de semillas tienen que realizarse antes y hay daños en zonas forestales por incendios y plagas en el hemisferio norte, según los expertos de la ONU.

El aumento de las temperaturas provoca una disminución de la disponibilidad de recursos hídricos, mayor sequedad en los suelos y por lo tanto mayor demanda de agua para el riego. En esta línea, los científicos del IPCC advierten de la tendencia a una bajada en la productividad de cereales en latitudes bajas.

Los recursos pesqueros también sufren el impacto del cambio climático por alteraciones de las rutas migratorias, lo que afecta a su disponibilidad de alimentos y por lo tanto a su reproducción. El aumento del termómetro del océano afecta a la supervivencia de numerosas especies, incluidas a las pesqueras, y su situación se agrava con la contaminación marina por vertidos y la sobreexplotación.

- Costas

Los daños en el litoral por el aumento del nivel del mar son ya tangibles en países como Tuvalu, que empieza a contar con los primeros refugiados ambientales. Además los datos muestran la desaparición de ecosistemas costeros, la pérdida de humedales y de manglares, un creciente deterioro del litoral por inundaciones y la intrusión de la cuña salina en deltas. Uno de los impactos más destructivos es la llegada de ciclones y huracanes a las costas. En EEUU llegaron en 2008 por primera vez en la historia seis ciclones tropicales de forma consecutiva, y también por primera vez, tres huracanes de gran intensidad llegaron a Cuba, según los datos de la Organización Meteorológica Mundial.

Además, el año pasado en EEUU fue uno de los diez primeros por el número de víctimas mortales, 123 en total, causadas por tornados desde que empezaron a efectuarse registros fiables en 1953; y de enero a agosto de 2008 se contabilizaron 1.489 tornados, lo que supone un récord con respecto a todas las cifras registradas desde 1953.

- Salud

Muchas de las enfermedades más mortíferas son sensibles a los cambios climatológicos. Las temperaturas cambiantes pueden modificar las áreas de distribución de los vectores biológicos causantes de la transmisión de las enfermedades.

Algunas de las repercusiones sanitarias del cambio climático ya son manifiestas: aumento del número de muertos por olas de calor, variaciones de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y alteraciones de la distribución de los desastres naturales.

Estas repercusiones afectarán de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables, tales como los niños pequeños, los ancianos, los enfermos, los pobres y las poblaciones aisladas.