Alfredo Rosso es, para mi, uno de los mejores periodistas/críticos de música de nuestro país. Un experto en Rock.

En su blog Mundorosso, publicó la versión completa de una nota que salió en la revista La Mano como celebración por los 40 años del Album Blanco de los Beatles, en realidad llamado “The Beatles”.

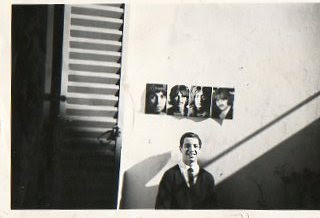

La foto que encabeza la nota muestra a Rosso en aquellos días de 1969 -a los 14 años- con cuatro siluetas muy conocidas de fondo, tomada por su mamá, Adela, en la casa familiar de la calle Aguirre, entre Lavalleja y Julián Álvarez, donde vivió toda mi infancia y temprana juventud.

Transcribo a continuación el artículo completo y les recomiendo visitar Mundorosso

¿DE QUÉ COLOR ES EL ÁLBUM BLANCO DE LOS BEATLES?

Hace ya cuarenta años, en noviembre de 1968, los Beatles volvían a sorprender al mundo editando un álbum doble de treinta canciones que tenía simplemente el nombre de la banda como título y una portada totalmente blanca. La austeridad del arte de tapa contrastaba con la policromía de estilos y estados de ánimo que contenían esos dos discos. Alfredo Rosso se metió en la cocina del Álbum Blanco en busca de sus secretos.

“Camino a Rishikesh / yo soñaba más o menos…” , dice la letra de “Child of nature”, uno de los outtakes del Álbum Blanco de los Beatles, que permanecería inédito hasta transformarse, años más tarde y con otros textos, en “Jealous Guy”. La letra original, sin embargo, es una típica confesión sin anestesia de Lennon, que expresa bastante bien las sensaciones en el campamento Beatle antes de tomar la decisión de aislarse durante semanas en medio del Himalaya para realizar el curso de meditación trascendental con el Maharish Mahesh Yogi.

Como obedeciendo a aquella famosa maldición china (“Ojalá que vivas tiempos interesantes”), 1967 había sido un año muy activo para el grupo. El 1º de junio habían tocado el cielo con las manos con la salida del álbum más ambicioso de su carrera, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, que fue ensalzado por la crítica en su momento como el disco definitivo, el que señalaba un nuevo rumbo para la música pop. Con su riqueza instrumental, su rango estilístico que iba del rock a la música de la India, pasando por los sonidos del music-hall y las comparsas circenses, sus delicados arreglos de voces y, en general, el clima de efervescente optimismo que transmitía al oyente, Peppers fue la banda de sonido ideal del Verano del Amor, aquel en el que los jóvenes de Occidente -por un momento que probaría ser fugaz – parecieron estar a la cabeza de un cambio social trascendente. Los Beatles sintetizaron brillantemente ese mensaje universal al presentar su single “All you need is love” en el que sería el primer programa de televisión transmitido a todo el mundo vía satélite.

Pero, como todas las cosas, 1967 también tuvo su lado B, que comenzó para los Beatles con la muerte de Brian Epstein, el mánager que los había llevado camino a la fama con su inquebrantable fe en el cuarteto de Liverpool. La desaparición de Epstein vino a agravar algo que a esa altura ya era obvio: los Beatles habían crecido; ya no eran esos cuatro chicos trajeados igualito que gustaban a toda la familia y arrancaban grititos orgásmicos a las adolescentes dondequiera que los llevasen sus maratonescas giras. De hecho, en un intento desesperado de recuperar sus vidas y su carrera musical, habían puesto fin a esas enloquecedoras tournées un año antes: el 29 de agosto de 1966, en el Candlestick Park de San Francisco, habían dado su último concierto masivo.

Con la afirmación de sus cuatro personalidades individuales, también se había producido un quiebre en el balance de poder interno. John Lennon, en particular, estaba en un momento tumultuoso, tironeado entre un matrimonio que sentía ya agotado con su Cynthia Powell, su compañera de lo días de Liverpool, que le había dado a su hijo Julian, y su reciente descubrimiento de la artista plástica Yoko Ono, en quien había descubierto un espíritu afín y de la cual se estaba enamorando perdidamente. Paul McCartney había sido el nervio motor de Sgt Pepper’s pero fue el que luego pagó el mayor costo político por el fiasco del film Magical Mystery Tour, que había sido básicamente su idea. Por otra parte, su noviazgo de varios años con Jane Asher estaba colapsando poco a poco. George Harrison, desde siempre el beatle menos entusiasta frente a la adulación masiva y a la falta de privacidad que le había traído la fama, se embarcaba cada vez más en cuestiones espirituales y filosóficas y profundizaba su conocimiento de la música y la cultura de la India. A partir del álbum Revolver, George había despegado como compositor y resentía el hecho de que los discos de los Beatles estuviesen dominados por los temas de Lennon y McCartney, con poca atención para sus composiciones. Ringo Starr, por su parte, estaba harto de ser el beatle simpático y estaba buscando formas de canalizar su creatividad, algo que en el futuro no muy lejano lo llevaría a meterse en el mundo del cine.

En febrero de 1968, después de dejar grabado el simple “Lady Madonna” /”The inner light”, los Beatles viajaron a la India para alojarse en Rishikesh, el centro de meditación del Maharishi. El viaje a la India no sólo trajo un período de calma a las ajetreadas vidas de los cuatro Beatles, sino que por primera vez en mucho tiempo tuvieron la chance de reflexionar y de volver a verse como los cuatro amigos que realmente eran. En ese entorno junto al Himalaya, sin presiones externas y sin teléfonos sonando todo el tiempo, los Beatles recuperaron el placer de hacer música por el mero hecho de hacer música. La experiencia junto al Maharishi tuvo sus bemoles: Ringo regresó a los diez días, quejándose de que la comida le hacía mal; Paul se quedó un mes, mientras que John y George se bancaron la casi totalidad del curso, aunque se marcharon en forma repentina, en protesta por los supuestos avances sexuales del gurú hacia una de sus bellas discípulas. Como fuere, la estadía en el ashram de Rishikesh despertó a la musa de los Beatles: la treintena de canciones que compusieron en esos días de principios de 1968 formarían la columna vertebral del Álbum Blanco, una de las obras más celebradas y polémicas de su carrera.

Ese año, 1968, llamado a ser de profundas convulsiones en el plano internacional. Aprovechando las festividades del Año Nuevo lunar, sesenta y siete mil miembros del Vietcong y soldados norvietnamitas lanzaron la llamada “ofensiva Tet” contra Vietnam del Sur y sus aliados estadounidenses, que fue un fracaso militar pero una gran victoria psicológica, que potenció el rechazo al conflicto y las manifestaciones antibélicas en todo Occidente. Mientras tanto, Estados Unidos se convertiría en un polvorín tras los asesinatos del líder Martin Luther King -uno de los símbolos máximos de la lucha pacífica en pos de los derechos civiles de la raza negra- y de Robert Kennedy, quien estaba a punto de ganar la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de ese año y, entre otros lemas de su campaña, había prometido acabar con la guerra en Vietnam.

Del otro lado de la Cortina de Hierro la conmoción también ganó las calles cuando el líder del partido comunista de Checoslovaquia, Alexander Dubček, lanzó su propuesta de “socialismo con rostro humano”, que implicaba libertad de prensa, independencia del poder judicial y tolerancia religiosa. Las reformas, conocidas como “la primavera de Praga”, gozaron de gran apoyo popular y fueron seguidas de una serie de reformas económicas y políticas. La movida fue brutalmente reprimida por la Unión Soviética y las imágenes de los tanques soviéticos asolando las calles de Praga dieron la vuelta al mundo.

A todo esto en Argentina, a despecho de la férrea censura del gobierno de facto del entonces general Juan Carlos Onganía, nuestro rock daba sus primeros pasos. Tras el éxito de “La balsa” de Los Gatos el año anterior, llegaba al disco Almendra con su “Tema de Pototo” y los Abuelos de la Nada grababan “Diana divaga”, con música de Miguel Abuelo y letra de Pipo Lernoud. A todo esto Jorge Alvarez y Pedro Pujó capitaneaban la creación de Mandioca, el primer sello independiente dedicado al rock nacional, donde Manal, Moris, Vox Dei y Miguel Abuelo –ya en plan solista- grabarían sus primeros discos.

De regreso en Inglaterra, los cuatro Beatles se reunieron en el bungalow Kinfauns, que George Harrison tenía en Escher, hacia el sur de Londres, donde grabaron veintitrés demos de temas pensados para el nuevo álbum. Siete temas eran de Paul McCartney, cinco de George Harrison y no menos de once habían sido compuestos por John Lennon.

Según los testimonios, las sesiones del Álbum Blanco estuvieron lejos de ser un modelo de armonía. A esta altura cada uno de los músicos deseaba expresar al máximo su personalidad y el límite de tolerancia para la intromisión o la indiferencia de los demás era notablemente bajo. George Harrison, al ver que su tema “While my guitar gently weeps” no obtenía la atención que el deseaba de parte del resto del grupo, invitó a su amigo Eric Clapton para que tocase el solo de guitarra. Por su parte, Ringo Starr, disgustado con algunos comentarios poco favorables de sus compañeros, dejó a los Beatles durante dos semanas, alegando que se sentía “poco querido y apreciado.” La crisis se superó, sin embargo, y a su retorno encontró su batería envuelta en flores, a modo de reivindicación. El productor George Martin, a todo esto, sentía que el número de canciones era excesivo e intentó concentrar los mejores temas en un solo disco, pero el voto de los músicos derrotó su postura. Por último, la tensión fue demasiada para el ingeniero Geoff Emerick, quien decidió renunciar en el medio de la grabación.

Es cierto que en las canciones del Álbum Blanco predomina la primera persona del singular. Tanto en las letras como en el modelado de los arreglos, las cosas están dispuestas a gusto y placer del compositor de cada tema. Pero a los que sostienen que los cuatro músicos se limitaron a ser sesionistas de sí mismos, los invito a volver a escuchar “Back in the U.S.S.R”, “Happiness is a warm gun”, “Birthday”, “Glass onion”o “Helter skelter” -por tomar algunos ejemplos- para comprobar hasta qué punto, a pesar de las fricciones, cada uno de los Beatles aportó lo mejor de sí para extraer lo mejor de cada tema, sin importar el autor. Y aunque hay quienes creen detectar en este sino individualista del Álbum Blanco el germen del final de los Beatles, esta particularidad es un paso más en la evolución musical de John, Paul, George y Ringo. La multiplicidad de estilos, estímulos e instrumentación que resulta de dejar suelta la personalidad de cada beatle a su libre albedrío derivó en una obra superior, cuya riqueza musical nos sigue sorprendiendo cuarenta años después.

EL ÁLBUM BLANCO POR DENTRO

Aunque todos lo conozcamos hoy como El Álbum Blanco, el título oficial del disco resultante fue The Beatles. Las estadísticas señalan que se grabó durante cinco meses, entre el 30 de mayo y el 17 de octubre de 1968. En este lapso se registraron treinta y dos canciones, de las cuales treinta integraron el disco final.

The Beatles fue el primer álbum en ser editado bajo la etiqueta del flamante sello de los Beatles, Apple Records, que mostraba una imagen del exterior de una manzana en la cara A del disco y una de la mitad interior -según un corte longitudinal de la fruta- en el lado B. El disco fue editado en Inglaterra el 23 de noviembre de 1968 y en los Estados Unidos dos días más tarde. En ambos países se fue derecho al primer puesto de los charts. Al momento de editarse, en los Estados Unidos había pedidos anticipados por dos millones de copias. En Argentina se editó el 7 de marzo de 1969.

El Álbum Blanco estuvo a punto de llamarse “A Doll’s House” hasta que alguien le comentó a los Beatles que el grupo Family había sacado hacía poco su álbum debut llamado “Music in a Doll’s House”. Por lo tanto se decidió que el título fuese simplemente The Beatles, aunque la naturaleza tan particular de la tapa hizo que todo el mundo lo conozca hasta hoy como “El Álbum Blanco”. Para realizar el arte de portada, el grupo le pidió consejo una vez más al artista Robert Fraser, quien ya había recomendado a Peter Blake para la tapa de Sgt. Pepper. Para el nuevo larga duración, Fraser sugirió a Richard Hamilton, quien concibió una portada toda blanca con el nombre “The Beatles” escrito en letras pequeñas en el centro, en relieve y con una leve inclinación. También tuvo la idea de que cada copia tuviese un número individual, como si se tratase de una edición limitada. Para el arte interior del álbum, Hamilton procedió de una forma igualmente austera, disponiendo los títulos sin mayor detalles en la cara izquierda y cuatro fotos en blanco y negro de los Beatles en la cara derecha.

En los bolsillos del albumette, junto a los discos, iban esas mismas poses fotográficas de John, Paul, George y Ringo, tomadas por John Kelly, pero en color y a gran tamaño. Hamilton también sugirió incluir un póster armado en base a un collage de imágenes de los cuatro Beatles. La idea fue aceptada y Jeremy Banks, Neil Aspinall y Mal Evans se encargaron de ensamblar el montaje de fotografías del póster, que acabó incluyendo las letras de las canciones en su reverso.

EL ALBUM BLANCO, TEMA X TEMA

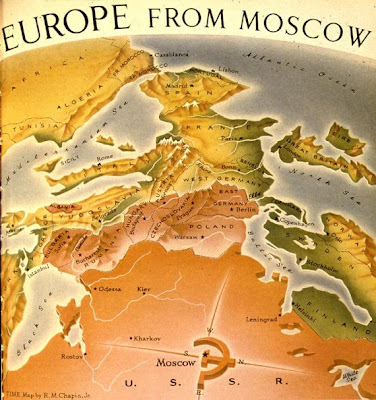

El primer disco del álbum blanco comenzaba con “Back in the USSR” (De Regreso en la Unión Soviética), de Paul McCartney. Además del cantautor Donovan y el flautista Paul Horn, entre los músicos que fueron a meditar a Rishikesh estaba el cantante de los Beach Boys, Mike Love, quien una mañana le comentó a Paul lo divertido que sería hacer una versión soviética de “Back in the USA”. Se refería a un clásico del rocker Chuck Berry donde su autor glorifica cosas típicas del modo de vida estadounidense, como los autocines, los cafés, las hamburguesas, los rascacielos y las rockolas. Paul recogió el guante y compuso el tema, cuyo personaje no veía la hora de volver a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con sus esculturales ucranianas y sus bellezas moscovitas. A la vez, el tema es también un homenaje a los Beach Boys, algo que queda claro en la estructura de los coros y en el paralelo entre la descripción de los diversos tipos de chicas soviéticas y la que los Beach Boys hacen de las estadounidenses en “California girls”. Por supuesto, no faltó la jauría de fundamentalistas que –en plena Guerra Fría- ignoraron el humor y la ironía de McCartney y acusaron a los Beatles de haberse pasado al bando de los sucios rojos. El tema se grabó en los días en que Ringo se había distanciado de la banda, razón por la cual Paul McCartney toca la batería.

“Dear Prudence” comenzaba como una dulce balada, escrita por Lennon sobre otra anécdota de los días con el Maharishi. Resulta que Prudence, hermana menor de la actriz Mia Farrow, se había tomado tan en serio el curso de meditación que se pasaba días enteros sin salir de su cabaña. Los Beatles y el resto del grupo comenzaron a preocuparse y a pensar en formas de hacer que Prudence saliera de su guarida. El que tuvo éxito fue John, cuando le cantó esta simple melodía que dice: “Querida Prudence / ¿no querés salir a jugar? / Querida Prudence / saluda al nuevo día / el sol está en lo alto / el cielo es azul / es hermoso / lo mismo que vos.” Y claro, Prudence al final salió. Así cualquiera…

En una época de rápidos cambios sociales, los Beatles eran a menudo tomados como profetas y cada letra que escribían era escudriñada para tratar de sacarle los significados ocultos que pudiera tener y las frases de doble intención. Lennon era conciente de esto y le encantaba hacer bromas a toda esta gente que se tomaba tan en serio todas las cosas. El potente rock “Glass onion” (Cebolla de Vidrio) está armado en base a frases de otras canciones de los Beatles, como “Strawberry Fields Forever”, “I am the walrus”, “Fixing a hole”, “Lady Madonna” y “The Fool on the hill” y demás. Incluso John se permite dirigirse a un grupo especial de su audiencia en forma directa cuando les dice: “aquí hay una clave para todos ustedes: la morsa era Paul”. Esto era una alusión a los chiflados que habían acuñado la idea de que McCartney había muerto en un accidente de autos en 1966 y que lo había reemplazado un doble. En su obsesión, se la pasaban buscando claves ocultas de la supuesta muerte del Beatle en las tapas de los discos y en las letras de las canciones. Un Lennon verborrágico y de dientes apretados suelta otras varias frases enigmáticas. Según Derek Taylor, por entonces jefe de prensa del grupo, lo de “mirar a través de los tulipanes doblados hacia atrás” refería a un coqueto restaurante londinense de los ’60, donde uno podía espiar a los refinados comensales de alta sociedad que concurrían. De ahí lo de “ver cómo vive la otra mitad”. En cuanto a la “costa de hierro forjado” parece haber sido una cita a la propia playa de Liverpool, conocida como “the Cassie”. El propio título del tema, “Glass onion” era el nombre que Lennon había elegido para una de las primeras contrataciones de Apple Records, the Iveys, que luego terminaron llamándose Badfinger.

Paul McCartney escuchó por primera vez las palabras “Ob-la-di ob-la-da” de boca del ejecutante de conga nigeriano Jimmy Scott, a quien había conocido en un club de onda del barrio londinense de Soho. El músico africano era famoso por sus frases pegadizas y parece ser que “Ob-la-di ob-la-da” quería decir “la vida continúa” en un dialecto de la etnia Yoruba. El propio Jimmy Scott tocó congas en el tema y más tarde actuó también junto a los Rolling Stones en el álbum Beggar’s Banquet y en la actuación que Jagger y Compañía hicieron en el Hyde Park en 1969 en honor a Brian Jones. Más tarde formó parte del grupo de ska Bad Manners.

El tema “Wild honey pie” tuvo el honor de ser el de letra más breve y repetitiva de toda la carrera de los Beatles. Comenzó como un coro espontáneo en Rishikesh y le gustó tanto a la esposa de George, Patti Boyd Harrison, que los Beatles decidieron ponerlo en el disco.

“The continuing story of Bungalow Bill”, de Lennon, está basada en un hecho real. Cuenta la historia de Richard Cooke III, un joven estadounidense, graduado universitario, cuya madre, Nancy, estaba también meditando en Rishikesh. John lo describe en el tema como “un típico americano sajón, con cabeza en forma de bala, un hijo de mamá” y Cooke más tarde reconoció que Lennon estaba en lo cierto. Dijo: “en esa época los Beatles representaban la contracultura y yo era el clásico buen chico americano, el atleta de la universidad. No teníamos mucho en común.” La cacería del tigre a la que se refiere el tema también ocurrió de verdad. Cooke y su mamá fueron montados en elefante a un lugar que estaba a tres horas de Rishikesh, y al rato se les apareció un tigre, al que Cooke liquidó de un balazo de rifle. Cuando volvieron al ashram del Maharishi, el joven comenzó a tener remordimientos y a sentir que el haber matado al tigre le iba a traer “mal karma”. Al Maharishi y a los Beatles, la cosa no les gustó nada y John, poco más tarde, compuso esta canción.

En la gestación del tema de Harrison “While my guitar gently weeps” (Mientras mi guitarra solloza suavemente) tuvo que ver el I Ching, el libro chino de los cambios. George lo estaba leyendo y decidió aplicar sus principios del azar a la composición. Estaba en la casa de sus padres, en Lancashire, cuando tomó una novela de la biblioteca, dispuesto a escribir una canción basada en las primeras palabras que viera en la página. Estas resultaron ser “gently weeps” y así nació la canción. Harrison empezó a grabarla en julio del ‘68 pero, viendo que los demás Beatles no mostraban demasiado interés, llamó a su amigo Eric Clapton para tocar la primera guitarra, mientras que él pasó a la rítmica. Es muy interesante, también, la versión acústica que figura en el volumen 3 de la serie Anthology, donde el tema tiene una estrofa más.

Para componer “Happiness is a warm gun” Lennon se inspiró en una revista sobre armas que estaba en el estudio de grabación y que pertenecía al productor George Martin. En la tapa de la revista decía “la felicidad es un arma caliente”. A John la frase le encantó y le horrorizó al mismo tiempo porque, pensándolo bien, un arma caliente es un arma que ha sido recién disparada. También era una canción dedicada a Yoko Ono que, a esta altura, comenzaba a ocupar un lugar fundamental en la vida de Lennon. El tema está cargado de imágenes sexuales: el arma caliente, los dedos sobre el gatillo, el roce de la mano aterciopelada. Derek Taylor, agente de prensa de los Beatles, sostiene que la frase “el hombre en la multitud con espejos multicolores en sus botas” era una alusión a un voyeur excéntrico que había sido arrestado por la policía de Manchester por llevar espejos en su calzado para espiar la ropa interior de las mujeres en la calle. Los Beatles comenzaron a grabar este tema el 23 de septiembre de 1968, el mismo día que Linda Eastman llegó a Londres para irse a vivir con Paul McCartney.

Durante muchos años se creyó que la canción de Paul “Martha my dear” estaba dedicada al perro de McCartney del mismo nombre, un ovejero inglés que fue el primero de una larga serie de canes de la misma raza que acompañaron al beatle a través de los años, pero de la letra se desprende otra cosa, más bien parece un ruego a la chica que ha sido desde siempre la musa inspiradora del personaje que interpreta el tema. Cuando los Beatles estaban en la india, tenían que asistir a conferencias diarias de noventa minutos y pasarse buena parte del resto del tiempo meditando. Lennon comprobó que esta vida de quietud y de reconcentración a menudo le quitaba el sueño y lo hacía sentir cansado durante el día. “I’m so tired” es un tema compuesto durante una típica “angustia de madrugada”: ganas de beber y de fumarse otro cigarrillo y la sensación quemante de extrañar a la persona amada, en este caso a Yoko Ono, que ya había empezado a acaparar los pensamientos y los sentimientos de Lennon. El tal Sir Walter Raleigh que figura en la estrofa final fue el responsable por haber introducido el tabaco en Inglaterra, en el siglo XVIII; por eso se comprende que Lennon, saturado de humo, lo maldiga al final del tema.

Sobre la dulce canción de McCartney “Blackbird” (Mirlo) existen dos teorías. La más sencilla sugiere que Paul la escribió en la India, al despertarse con el canto de un pájaro de esa especie. La otra dice que se la dedicó a su suegra adoptiva, Edith Stopforth, para consolarla luego de un período de enfermedad. La buena señora le dijo que a la noche solía escuchar el canto de un ave y Paul, solícito, escribió el tema, cuya melodía no proviene del canto del mirlo, según su autor, sino de una pieza de Johann Sebastián Bach, que Paul aprendió de adolescente.

“Piggies” (Cerditos) era una de las más virulentas críticas sociales hecha por Beatle alguno hasta ese entonces. Le pertenecía a George Harrison y podía interpretarse como una ácida filípica dirigida a los nuevos ricos y a los arribistas que se convierten en caníbales sociales con tal de llegar a la cima, sobre todo en la estrofa final donde George canta: “Está lleno de cerdos por todas partes / viviendo sus vidas porcinas / podés verlos cuando salen a cenar con sus esposas cerditas / agarrando cuchillo y tenedor para comer su tocino.”

“Rocky Raccoon” era una auténtica historia del Lejano Oeste con ritmo acorde de balada folk. Otro tema escrito en la India, en este caso por Paul, quien hace una parodia de escenas muy vistas en los westerns, como los duelos de pistoleros y ese doctor que siempre resultaba ser un borrachín. En este caso el protagonista Rocky tiende a ser, en verdad, un antihéroe, porque lucha contra el malo que le robó a su Nancy, pero el otro desenfunda más rápido y lo balea. De todas formas, siguiendo con los lugares comunes de las películas, el muchachito dice: “Es sólo un rasguño”.

Hasta el álbum blanco, la única contribución autoral de Ringo Starr a los Beatles habían sido los títulos de “A hard day’s night” y “Tomorrow never knows”, además de unas cinco palabras en “What goes on” y un fragmento de música de “Flying”. La marchosa canción simil country & western “Don’t pass me by” –con violín bluegrass incluido- fue su primer tema completo para el grupo y parece que lo tenía guardado desde hacía unos cuatro años por lo menos, ya que Paul lo menciona en un reportaje que le hicieron a los Beatles en su gira australiana de 1964.

“Why don’t we do it in the road” (Por qué no lo hacemos en el camino?) fue un tema blusero escrito por Paul, una vez más en la India, que le fue inspirado por una pareja de monos que copulaban despreocupadamente al aire libre y se puso a pensar en cuán menos complicado era el ritual de apareamiento de los animales, comparado con las ceremonias y las rutinas de la raza humana. En el tema tocan solamente Paul al piano y Ringo en la batería.

La balada “I will” (Lo haré) parece sencilla pero le llevó a su autor, Paul McCartney 67 tomas el lograr el master final, el día 16 de septiembre de 1968. Fue la primera de las canciones escritas por Paul acerca de su nueva novia y futura esposa, Linda McCartney.

Si bien es cierto que muchas de las canciones de Lennon fueron influenciadas indirectamente por el trauma de perder a su madre en la adolescencia, en un accidente de tránsito, el tema “Julia” fue la primera ocasión en que John introdujo expresamente a la figura de su mamá en una canción de los Beatles. Julia era una mujer atractiva y poco convencional para los estándares de los años ‘40. Tras separarse del padre de John, Fred Lennon, volvió a casarse y tuvo otros hijos. En parte por ello, John se fue a vivir con su tía Mimi a los cinco años, pero su madre no desapareció de su vida. Muy por el contrario, su personalidad bohemia y alegre era el justo contraste a la figura disciplinaria y más rígida de la tía Mimi. Cuando entró en la adolescencia, John estrechó su relación con Julia, que fue quien le dio sus primeras lecciones musicales, en el banjo. Aunque “Julia” estaba dedicada a su madre, John también hacía referencia a su nuevo amor, Yoko Ono, en la frase que dice “ocean child”, que es precisamente el significado del nombre de Yoko, en japonés: “niña del océano”. Las primeras dos líneas de la canción están tomadas de “Arena y Espuma”, una colección de proverbios del místico libanés Kahlil Gibran, publicado por primera vez en 1927. Gibran escribió: “La mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo para que la otra mitad llegue a ti”.

El segundo disco del Álbum Blanco empezaba con “Birthday”, escrita en los estudios Abbey Road el 18 de setiembre de 1968, cuando Paul comenzó a ensayar una melodía básica en el piano. John señaló que McCartney había estado pensando en “Happy, happy birthday”, un hit del grupo estadounidense Tuneweavers de 1957, pero quería hacer algo que sonara más contemporáneo y más rock and roll. Después de grabar la base del tema, los cuatro músicos fueron a la casa de Paul a ver el estreno en televisión de “The Girl Can’t Help It” (La bomba del rock and roll) una de las primeras películas rodadas en torno al fenómeno del rock and roll, allá por 1956, con Jayne Mansfield en el papel principal y las actuaciones de Fats Domino, Gene Vincent, Little Richard y Eddie Cochran, entre otros. Quizás inspirados por esa dosis de rock and roll, los Beatles regresaron al estudio a las once de la noche y pusieron las voces con ayuda de Yoko Ono y Patti Harrison en coros.

En 1968 John se encontraba ante una encrucijada en su vida: había encontrado lo que consideraba el amor de su vida en la artista japonesa Yoko Ono pero, para obedecer el impulso de irse a vivir con ella, debía romper con un matrimonio de varios años que tenía con Cynthia Powell, quien le había dado a su hijo Julian. Esta sensación de estar tironeado entre dos vidas le producía una gran angustia, que es justamente la que saca afuera en “Yer blues”, por eso la pulsión suicida, la sensación de soledad, y –como dice la letra del tema- de no sentirse seguro de nada, como el personaje Mr. Jones, del tema de Bob Dylan “Ballad of a thin man”.

Después de escuchar una conferencia del Maharishi sobre la unidad del hombre y la naturaleza, John y Paul compusieron sendas canciones. La de John, “A child of nature” quedó en las latas del estudio para más tarde transformarse en “Jealous guy”, mientras que la de Paul, “Mother nature’s son” (Hijo de la Madre Naturaleza) fue a parar al Álbum Blanco. Paul era -y es- un gran amante de la vida campestre y probablemente tuvo en mente alguna canción de su juventud al escribir el tema, quizás el estándar “Nature boy” que popularizó Nat King Cole. El tema fue comenzado en la India y terminado en la casa del padre de Paul, Jim McCartney.

John declaró alguna vez que, en los comienzos de su relación con Yoko Ono, todo el mundo parecía estar tenso alrededor de la pareja, excepto ellos dos. Eso, dice, fue lo que lo llevó a escribir el tema “Everybody’s got something to hide, except me and my monkey” (Todo el mundo tiene algo que ocultar, excepto yo y mi mono). El hecho es que la constante presencia de Yoko en el estudio de grabación era un elemento de discordia entre John y el resto del grupo. Pero también era real la xenofobia de un sector de la prensa y del público hacia la artista japonesa y quizás eso haya influido en la posterior decisión de la pareja de radicarse en los Estados Unidos.

El desencanto de John Lennon con el Maharishi se originó cuando el maestro de meditación fue acusado de intentar un avance sexual con una de sus alumnas. John compuso “Sexy sadie” dando por sentado que dicho acoso existió y hasta estuvo a punto de llamar al tema simplemente “Maharishi”, hasta que la posibilidad de una demanda judicial por difamación lo persuadió de cambiar el título.

Se dice que el concepto de “Helter skelter” (que puede traducirse como tobogán en espiral) le fue inspirado a Paul McCartney por un comentario muy positivo que hizo un periódico especializado inglés a un simple de The Who llamado “I can see for miles”. Paul se propuso entonces, crear un tema de rock poderoso, que produjese una reacción similar de la prensa. El resultado fue la mejor aproximación que hicieron los Beatles al heavy metal. Tan duro le pegó Ringo a los parches que puede escuchárselo al final del tema diciendo “¡Tengo ampollas en los dedos!”

El reposado tema de George Harrison “Long Long Long” surgió en parte de escuchar la canción de Bob Dylan “Sad eyed lady of the Lowlands”, que ocupa todo un lado en su clásico “Blonde on Blonde”. Es en apariencia una canción de amor lisa y llana, escrita por alguien que ha perdido y luego recuperado a su amor pero -de acuerdo a lo que declaró George- lo que había perdido el protagonista era la imagen de su dios, y más tarde expresa su alegría por haberla recuperado. Este argumento no es casual, ya que Harrison fue el primer Beatle en mostrar un interés por el misticismo y las religiones orientales y el único que continuó por ese sendero tras la separación del grupo.

Conciente del clima de efervescencia social y política que reinaba en el mundo en 1968, John Lennon compuso “Revolution”, cuya versión más rockera y eléctrica fue a parar al lado B del simple “Hey Jude”. La del álbum blanco es más reposada, casi una versión folk. De todos modos el título podía inducir a confusión. Lennon, más que proponerse como un revolucionario, estaba expresando la situación de alguien que estaba siendo presionado por grupos politizados para que expresase su adhesión a ésta o aquella causa. Algunos le pedían dinero, otros que se uniese a alguna manifestación, pero John se mostraba cauteloso. Para empezar desconfiaba de las revoluciones violentas que despreciaban la vida de las personas, y así lo expresó en una de las estrofas del tema: “si querés dinero para gente que tiene la mente llena de odio, todo lo que puedo decirte es que tenés que esperar.”

“Honey pie” era otro tributo de Paul McCartney a la música que tocaba su padre Jim en su juventud, un tema con reminiscencias del music hall de los años veinte acerca de una chica -obviamente inglesa- que cruza el Atlántico para probar suerte en el mundo del cine de Hollywood, como tantas muchachas lo hicieron en aquellos años del cine mudo y también en las décadas siguientes.

En la época del álbum doble, George Harrison se había hecho muy amigo del guitarrista de Cream, Eric Clapton, y una de las cosas que le llamaron la atención de Eric era su amor por el chocolate, lo cual le había costado bastante caro porque tenía los dientes bastantes careados por la acción de los dulces. Un poco en honor a su amigo, otro poco en tren de demostrar su sentido del humor, George compuso el tema “Savoy Truffle”, cuya letra citaba los exóticos nombres que tenía el surtido de bombones “Mackintosh’s Good News”, con sabores como Crema de Mandarina, Montelimart y Postre de Café, más otros que George inventó para la ocasión, como Crema de Cerezas y Flan de Coco.

“Good Night” no parece un tema típico de la pluma de John, pero en verdad lo escribió Lennon como una canción de cuna para su primer hijo Julian, del mismo modo que años más tarde iba a escribir “Beautiful boy” para su segundo hijo, Sean. La primera voz está a cargo de Ringo Starr y al principio se pensó en un simple acompañamiento de guitarra a cargo de John pero luego el productor Martin decidió darle el tratamiento orquestal completo, con veintiséis músicos y un coro de ocho integrantes.

LOS TEMAS QUE QUEDARON EN EL CAMINO

Se sabe que los Beatles compusieron más de treinta temas en Rishikesh y unas cuantas canciones más a su regreso de la India. “Hey Jude” y la versión más rápida y eléctrica de “Revolution” fueron a dar al simple que antecedió al Álbum Blanco -el más exitoso en la historia del grupo- mientras que la grabación original de “Across the universe” fue cedida a un LP de artistas varios patrocinado por la World Wildlife Fund, una sociedad de preservación de la vida silvestre. Asimismo, hubo una serie de canciones, fragmentos de temas e improvisaciones de estudio realizados por los Beatles durante las sesiones del famoso doble blanco que no pasaron de la fase de demos, y otras piezas que serían editadas con posterioridad en diferente forma. Aquí están.

Can you take me back: Este fragmento de tema de Paul McCartney, de unos pocos segundos, se utilizó como una especie de separador entre “Cry baby cry” y “Revolution 9”, pero existen varios bootlegs que lo revelan con su duración original, que era de más de dos minutos.

Child of nature: tema compuesto por John Lennon en Rishikesh, que más tarde editaría en su disco Imagine, de 1971, -con idéntica melodía pero y una letra completamente diferente- como “Jealous guy”.

Circles: Tema de George Harrison escrito en el ’68 que no pasó de ser demo hasta que su autor lo incluyó en el álbum Gone Troppo, de 1982. El demo original figura en varios bootlegs que reúnen material del Álbum Blanco.

Junk: Tema compuesto por Paul McCartney en Rishikesh, que comenzó con el título tentativo de “Jubilee”. Fue incluído en el álbum debut de Paul como solista, McCartney, editado en abril de 1970. La versión de los Beatles, parte de los demos de Esher grabados en mayo del ’68, integró luego Anthology 3.

Not guilty: Escrito por Harrison en 1968, fue grabado por los Beatles el 7 de agosto de ese año y quedó fuera del Álbum Blanco en el último minuto. Más tarde George lo rescató para incluirlo en su LP de 1979 George Harrison. La versión de los Beatles fue finalmente editada en Anthology 3.

Sour milk sea: George Harrison lo escribió en la India y luego se lo cedió a su amigo, el cantante Jackie Lomax, ex integrante del grupo liverpuliense The Undertakers. Lomax fue una de las primeras contrataciones del sello Apple y “Sour milk sea”, su simple debut, contó con el aporte de Harrison y Eric Clapton en guitarras, Ringo Starr en batería, Nicky Hopkins en teclados y Paul McCartney o Klaus Voorman (las versiones difieren) en bajo. Se grabó en junio de 1968. El demo original de George figura en varios bootlegs.

What’s the new Mary Jane?: Escrito por John Lennon en la India. John y George fueron los únicos Beatles que participaron en su grabación, el 14 de agosto del ’68. Fue rechazado para integrar el Álbum Blanco, tal vez por las connotaciones drogotas del nombre “Mary Jane”, uno de los apodos de la marihuana en el lunfardo inglés. John pensó en editarlo luego con la Plastic Ono Band e incluso le agregó sobregrabaciones el 26 de noviembre de 1969 pero nunca se avino a scarlo. Finalmente apareció en la Anthology 3, en 1996.

Step inside love: Paul McCartney grabó este tema el 16 de septiembre de 1968 como una pieza improvisada durante el registro de “I will”. Salió finalmente en Anthology 3, fusionado con otra improvisación de estudio grabada el mismo día, titulada Los paranoias, aunque varios bootlegs de la época traen versiones independientes de ambos temas.

ALGUNAS COVERS

Helter skelter: U2 (Rattle and Hum, 1987), Siouxsie and the Banshees (Nocturne, 1983), Oasis (Lado B del single “Who feels love?”, 2000)

Dear Prudence: Siouxsie and the Banshees (Nocturne, 1983; Hyaena, 1984)

Happiness is a warm gun: Breeders (Pod, 2000)

Ob-la-di, ob-la-da: The Marmalade (single, 1969)

Mother Nature’s son: Gryphon (Raindance, 1975), Harry Nilsson (Harry, 1969)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ASOMBRO DE UNA NOCHE BLANCA DE VERANO

Graciela vivía en la ochava de Córdoba y Malabia, en una vieja casa de dos plantas y terraza. En la planta baja había un comercio, creo que de ropa de trabajo. La familia de Graciela y la de su mejor amiga Gilda vivían en el primer piso y en la amplia terraza descubierta armábamos nuestros bailes caseros adolescentes, que en aquel entonces ya era un anacronismo llamar asaltos, como los habían bautizado nuestros hermanos mayores. De todas maneras, la tradición se mantenía: un cableado de lamparitas por toda iluminación y un tocadiscos Winco para la música. El catering era una tabla con dos caballetes y mantel de papel donde descansaban bandejas de sánguches y saladitos, preparados por las abnegadas madres de las chicas, y gaseosas amorosamente adulteradas con agua de la canilla para “estirarlas”, ya que el bolsillo no podía permitirse demasiados lujos. Algunos empezaban a noviar y cada tanto se acercaban a la pila de long-plays desnudos de sus fundas y tapas buscando La magia de Sandro o Fuiste Mía un Verano, de Leonardo Favio, que tenían lentos como para bailar un rato apretados y robar algún beso húmedo, antes de que alguna tía se asomara por la escalera para hacer un rato de improvisada chaperona mientras reponía sanguchitos y se llevaba las botellas vacías.

Tenía catorce años recién cumplidos. Había ido solo y saqué a bailar a una niña de pelo negro y rizado y ojos algo achinados a la que la perversa chispa adolescente había bautizado Yoko Ono. De repente lo vi y no podía creerlo. Estaba allí, sobre la mesa, a un costado del Winco, como si nada, como si se tratase de otro disco más. No podía ser… No coincidía con el lugar, la situación, la gente… Me acerqué, contemplé embelesado su portada blanca y el nombre de la banda en relieve, apenas perceptible. En el álbum interno, austeras cuatro fotos en blanco y negro y esos títulos mágicos que apenas un par de semanas antes había oído recitar, como talismanes mágicos, por Don Pedro Aníbal Mansilla, el conductor del programa radial Modart en la Noche, cuando presentó el álbum doble entero, de punta a punta. ¡Era el nuevo disco de Los Beatles! Allí, en esa húmeda noche de fines de enero de 1969, en Villa Crespo, ¡Graciela tenía el NUEVO disco de los Beatles, todavía inédito en la Argentina!

Fueron los diez días más largos de mi vida. Me mordía los nudillos para no llamar a Graciela a cualquier hora y preguntarle ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Llegóooooo? Al final, me distraje con un partido de fútbol barrial, una de esas encarnizadas gestas deportivas del Parque Centenario, donde los arcos eran dos montículos de ropa y jugábamos en plazoletas con calles de adoquines a los costados, gambeteando los jeeps de conductores aprendices de Academias Oscar (“No rompa su coche; rompa el de Oscar”, decía la propaganda). Entré en casa sudoroso y cansado cuando Adela, mi mamá, me dice: “Fredy…Llamó una tal Graciela. Dice que llegó el disco…”

¡Se abrieron los cielos y bajaron los querubines con sus liras! ¡El Álbum Blanco era mío, mío, mío! Claro, faltaba una pequeña formalidad… Todos tenemos una tía consentidora y la mía era en realidad una tía abuela. Se llamaba Amalia y su monedero siempre estaba dispuesto para ayudarme en las emergencias. Gracias, tía, balbucee y apretando tres billetes con mi mano sudorosa salí a los piques de su querida casa chorizo de Sarmiento y Pringles, corrí dos cuadras y subí de un brinco a un 168 que ya estaba por doblar por Gascón. Iba lento, cansino, con la pachorra de colectivo semivacío un jueves a las diez de la noche. ¡Tenía ganas de bajarme y empujarlo! Mi corazón pugnaba por llegar primero que el resto de mi cuerpo. Por fin me bajé en la esquina de Córdoba y Canning, donde todavía se divisaba el frente de la confitería Gamenara y de su salón de fiestas del primer piso, sede obligada de cualquier fiesta de casamiento, compromiso, comunión o cumple de quince del barrio. Corrí esos cien metros como si fuese una maratón. Pasé la pizzería Torino, el cine Gran Córdoba –donde poco antes había visto “El Expreso de Von Ryan”- y la casa Apolo, donde todo el mundo se sacaba sus fotos paquetas.

Graciela me esperaba asomada al balcón de su casa, con una sonrisa cómplice, onda “¡yo sabía que no ibas a tardar mucho…!”

El Álbum Blanco versión uruguaya… Para mí era como tener el propio ejemplar inglés. Me devoré los títulos, las cuatro fotos de John, Paul, George y Ringo tipo postal pero enormes, el collage del póster ¡que encima traía las letras al dorso! Me llamó la atención que la etiqueta del disco fuese de color rojo con el logo de Odeòn, porque había oído decir que con este álbum los Beatles estrenaban su sello propio, Apple Records, cuyo símbolo era una manzanita. Pero era una consideración menor, como el hecho de que los lados no tuviesen interbanda separando los temas. ¡Ya tenía mi disco nuevo de los Beatles y el momento sublime llegó cuando me senté ante mi propio Winco a paladear una por una esas treinta canciones mágicas!

El Álbum Blanco salió en Argentina casi dos meses después, el 7 de marzo del ’69 y durante esas ocho semanas fui el chico más popular de la barra de Aguirre y Lavalleja. Mis viejos me habían comprado un flamante tocadiscos Sony monoaural, tipo valijita, y solía sentarme a escuchar mi joya inédita en el umbral de la vereda, para embelesamiento de mis amigos, otros tempranos rockeros de Villa Crespo. Días irrepetibles, inolvidables.

Alfredo Rosso

Un agradecimiento especial a Daniel Lewi, gran coleccionista beatle, y una dedicatoria especial, in memoriam, al Vasco Guillermo Azpilicueta, amigo de la infancia, quien me hizo escuchar Rubber Soul por primera vez.